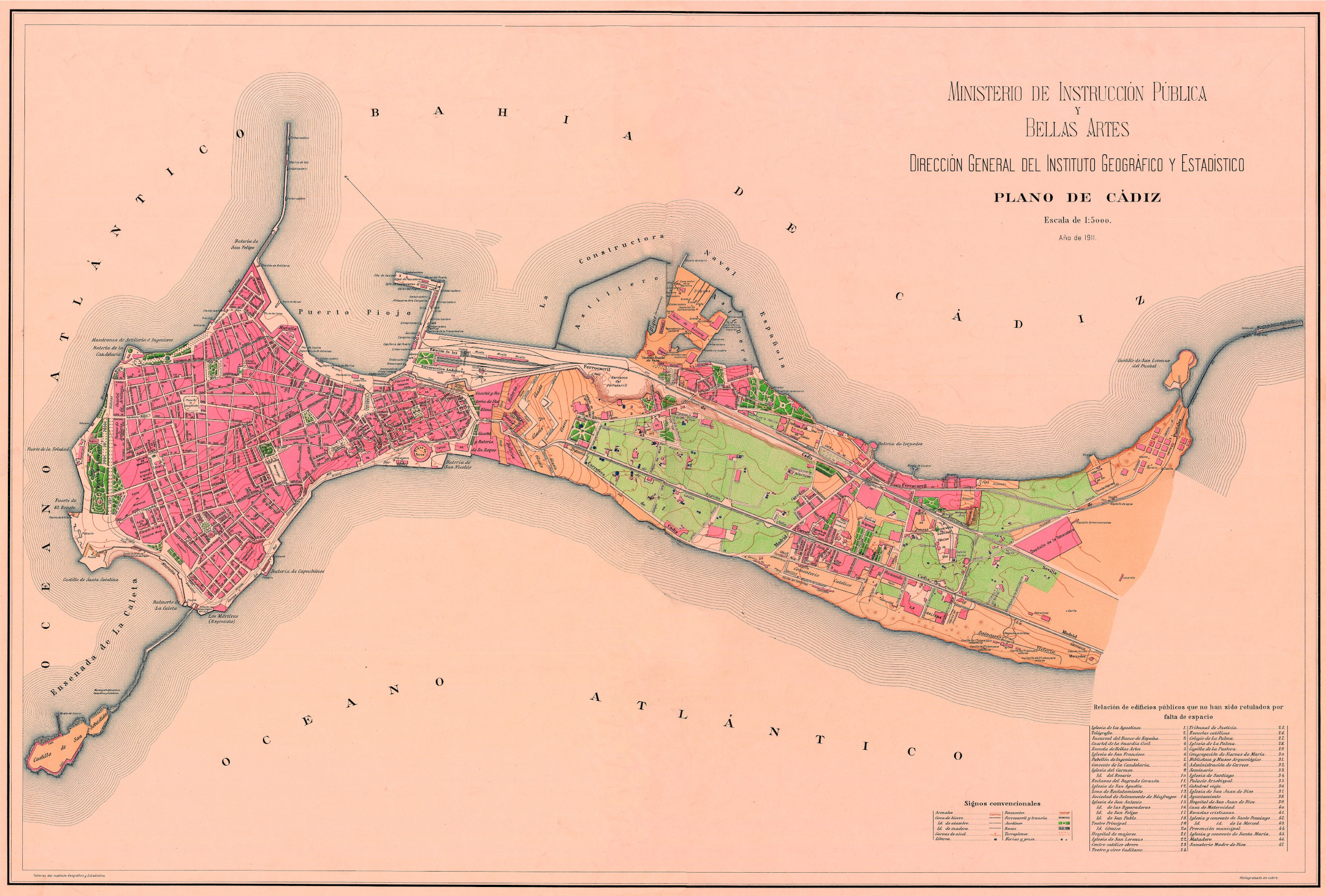

Cartografía urbana de Andalucía: Cádiz 1911

Las servidumbres militares impidieron que Cádiz ensanchara su extensión como era usual en la segunda mitad del XIX. En cambio, se generaron reformas interiores mediante derribos y recuperación de espacios de conventos, cuarteles y huertas que se detallan en este plano de 1911: mercado, plaza de la Libertad y parque de Salud en los Descalzos; plaza de Mina en la huerta de San Francisco; ampliación de la plaza y reutilización de parte de este convento; plazas de la Merced, Candelaria y Reina; San Agustín, transformado en Instituto de Bachillerato; apertura de plaza de la Catedral; reutilización del convento de Capuchinos, etc.

El borde del recinto intramuros se ajardina: alameda, parque Genovés y su vivero, reformados por Ramón Oliva a comienzos del siglo; jardines ante el hospital Mora y Hospicio; arbolado del Campo del Sur hasta la plaza de toros. El recinto amurallado se derriba frente al puerto, estableciéndose los primeros rellenos portuarios.

Permanece intacto el semibaluarte de Puertas de Tierra y sus glacis, terrenos baldíos hasta el jardín del Gobernador. La carretera general discurre por el arrecife antiguo hasta San José, donde entronca con el nuevo. El tramo anterior de este es un paseo que discurre entre huertas y casas de recreo diseminadas, donde la construcción es complicada por la servidumbre militar. Un amplio relleno ante el borde este de las murallas de Puertas de Tierra permite que el ferrocarril llegue al puerto, ligándose con el tráfico marítimo mediante una estación en el muelle con un jardín ante su fachada. Igualmente se precisa realizar una gran trinchera que aísla el barrio de San Severiano. El acceso al mismo se resuelve mediante un puente y un camino, que será el tercero de salida desde las Puertas de Tierra.

En el espacio exterior a las zonas polémicas se forma el nuevo barrio de San José con viviendas de una planta a lo largo del arrecife y de la calle Adriano, transversal que comunica con Segunda Aguada, donde se crea un conjunto industrial. La línea del ferrocarril consolida una diferenciación de usos a uno y otro lado: industrial hacia la Bahía y residencial hacia el arrecife, que en el desarrollo del siglo XX se perderá. En el extremo sureste, ante el castillo de Puntales, se establece un barrio de viviendas e industrias ordenado en cuadrícula por el estamento militar y atravesado por un ramal del ferrocarril que acaba en el muelle de hierro de Viniegra. El recién construido Balneario de la Victoria inicia la colonización de la playa, servida por el tranvía, que acompañará a la carretera y al trazado ferroviario en la relación con el exterior.

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,

Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. [Madrid],

Talleres del Instituto Geográfico y Estadístico, 1911.

Heliograbado en cobre a color, 87 x 127 cm. Escala 1:5.000.

Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 31-B-19.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/galeria/cadiz1911.htm

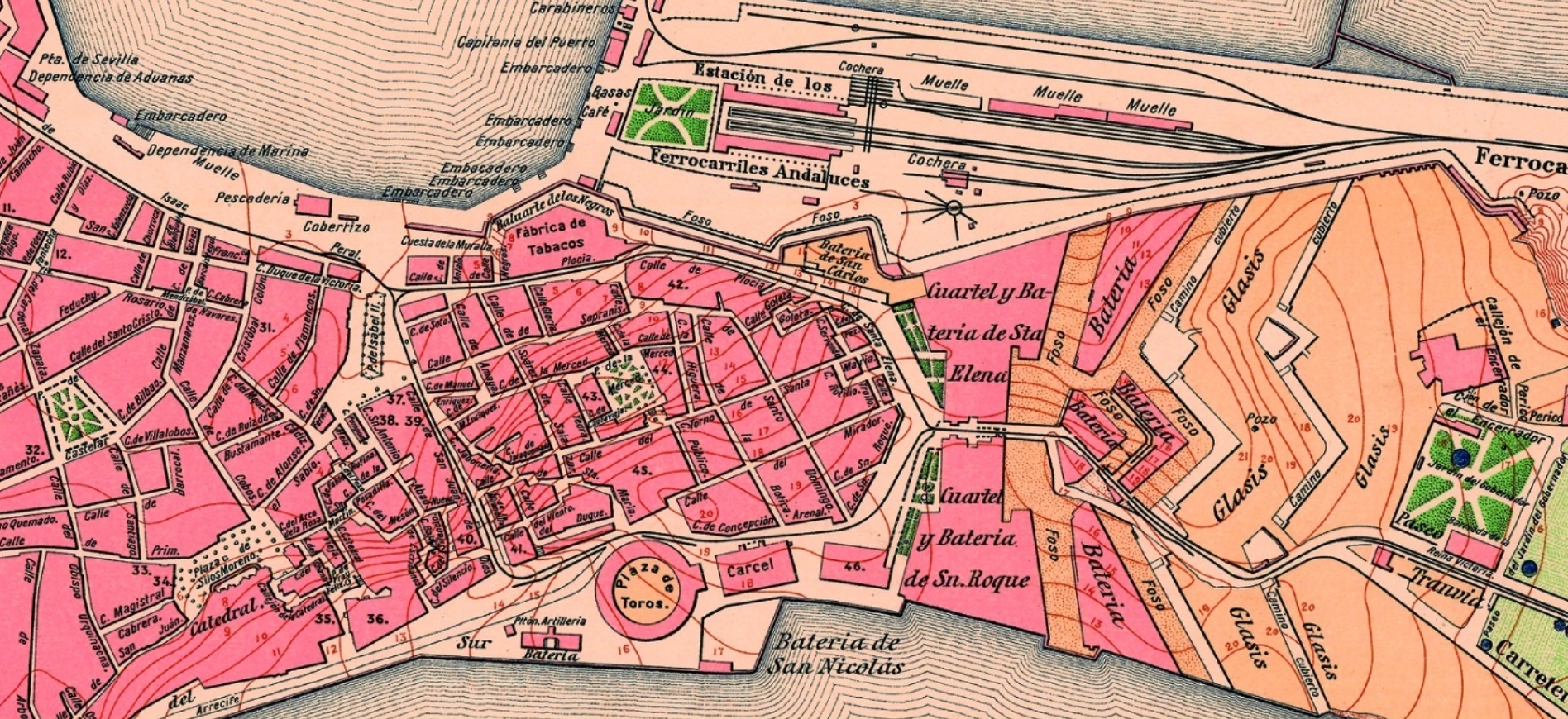

Detalle del mapa de Cádiz en el entorno de la estación de ferrocarril

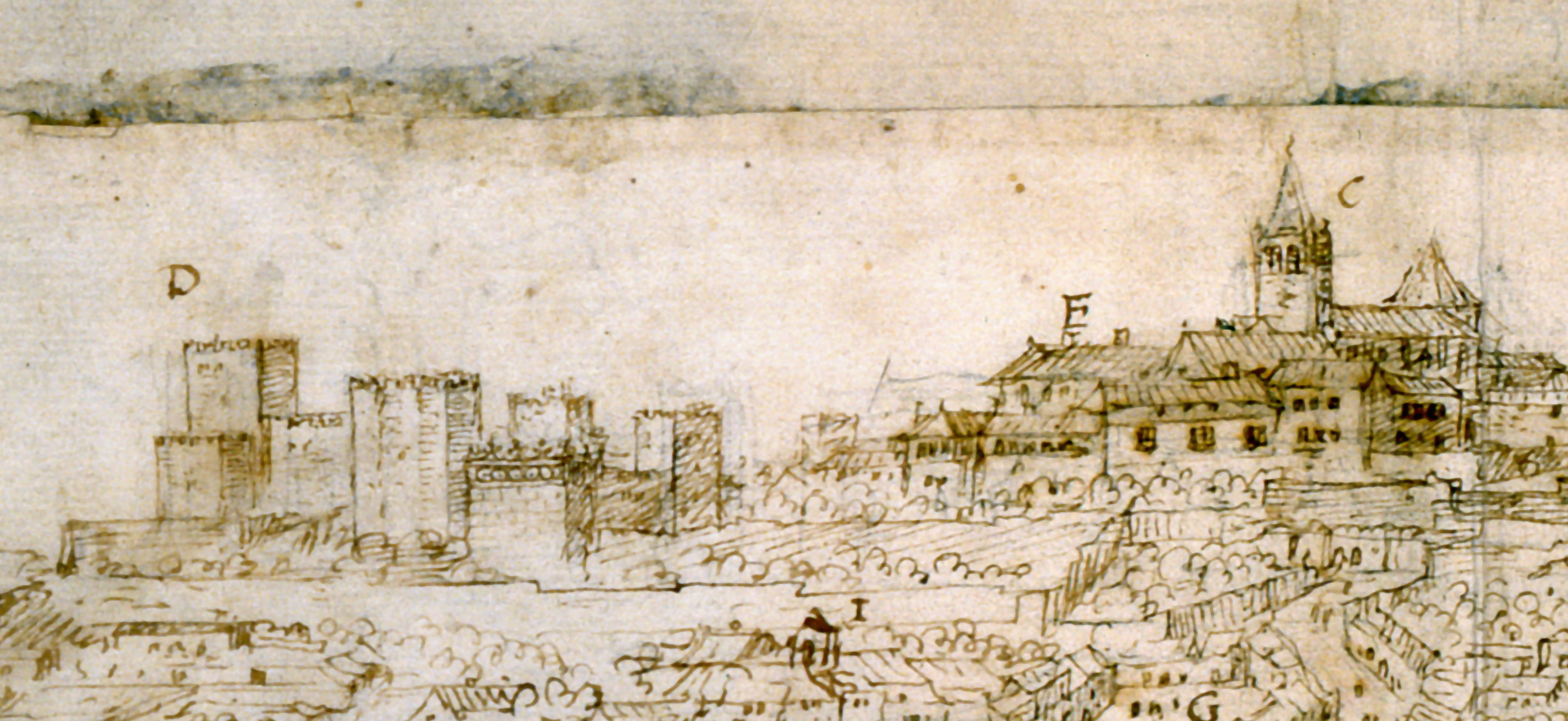

Vista de Sanlúcar de Barrameda 1567

Sanlúcar de Barrameda, ciudad de señorío de los duques de Medina Sidonia, era la avanzadilla marítima del complejo portuario que se extendía entre Sevilla y la desembocadura del Guadalquivir, sobre el que gravitaba el tráfico con las nuevas tierras descubiertas desde fines del siglo XV. El artístico y preciso dibujo del flamenco Wyngaerde la refleja con una fisonomía muy parecida a la que debió tener unas décadas antes, en tiempos de la expedición de Magallanes que culminó con la primera vuelta al mundo (1519-1522).

En la parte alta del dibujo resalta el recinto amurallado, con la mole del castillo de Santiago a un lado y, en el centro, la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la O y la fachada del palacio ducal. Al pie de la barranca crece el caserío hacia la Ribera del Mar, el área marinera y mercantil por excelencia que descendía hasta la orilla de la ensenada, mucho más pronunciada que en la actualidad.

S Lvca, vista de Sanlúcar de Barrameda.

Anton van den Wyngaerde, 1567.

Tinta y aguada sobre papel, 20,6 x 80 cm.

Ashmolean Museum, Oxford

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/galeria/galeria-vuelta-mundo/6-circunnavegacion.htm

Detalle del castillo de Santiago y la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la O

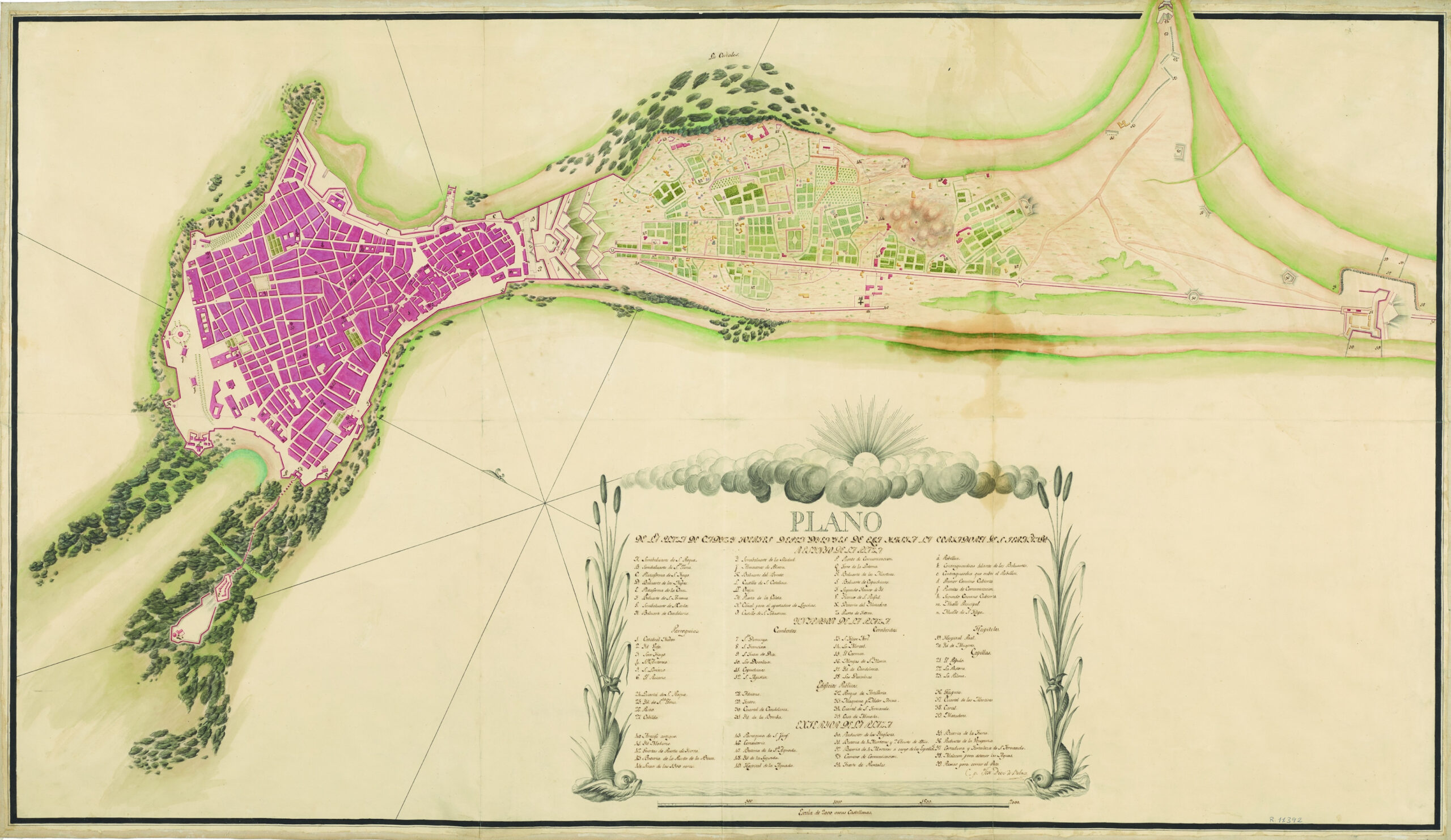

Cartografía urbana de Andalucía: Cádiz 1812

El plano firmado “C. p. José Díez de Bulnes” se realizó durante el asedio francés de Cádiz (1810-1812), como demuestra la indicación de los reductos militares construidos para hacerle frente. No consta que el autor fuera ingeniero militar (“C. p.” parece indicar “Copiado por…”). Se trata de un hábil dibujante que plasmó la estructura de la ciudad y su entorno, siguiendo la técnica de la cartografía militar, tan desarrollada en esta plaza fuerte.

El recinto intramuros queda cerrado y colmatado por la edificación desde finales del XVIII, sin apenas espacios libres, aunque aparece detallada la Alameda y el inicio del paseo de El Perejil. El barrio de El Balón no se llega a conformar totalmente en estos años de crisis.

A partir de la villa medieval, el crecimiento originó los arrabales de Santiago y Santa María. Desde que se establece el primer muro de defensa de las Puertas de Tierra en el estrechamiento del territorio, se desarrolla la extensión hacia poniente enderezando las tramas medievales, con bifurcaciones que producen familias de calles paralelas en varias direcciones.

El estamento militar organiza la venta de los terrenos del rey, definiendo las manzanas sobre los espacios yermos de jarales situados en la mitad este. En 1650 la plaza de San Antonio se establece como nuevo centro urbano alternativo al antiguo junto al puerto. La mitad oeste, ocupada por cererías, huertas y viñedos privados, se transforma en suelo urbano mediante acuerdos económicos con el Cabildo y siempre bajo control militar.

Plano de la Plaza de Cadiz y fuertes dependientes de ella hasta la Cortadura…

José Díez de Bulnes. [S. l., ca. 1812].

Manuscrito coloreado, 73 x 126 cm. Escala [ca. 1:5.000].

Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca Nacional de España, MR/43/1.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/galeria/cadiz1812.htm

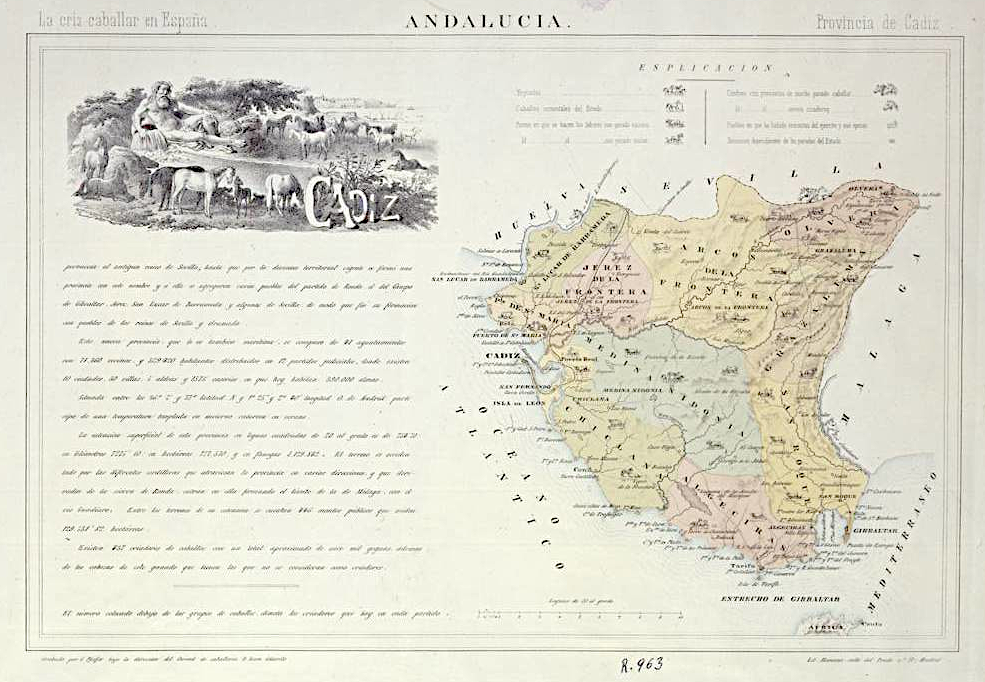

Andalucía, la imagen cartográfica: la cría caballar en 1861

La notable expansión de la cartografía temática desde el segundo tercio del siglo XIX se pone de manifiesto en la amplia variedad de contenidos que llega a abarcar, de los que son buen ejemplo los mapas de las provincias andaluzas de Cádiz y Córdoba que ilustran la obra del coronel de caballería Juan Cotarelo y Garastazu La cría caballar en España o noticias históricas, estadísticas y descriptivas acerca de este ramo de riqueza, impresa en Madrid en 1861 por la Imprenta Militar del Atlas, una lujosa edición de gran formato y cuidadosa terminación.

Ambos mapas, grabados por Gustavo Pfeiffer y estampados en el taller de la Litografía Alemana, resaltan la especial importancia en este ramo de las provincias gaditana y cordobesa, presentando, a partir de sencillas bases geográficas tomadas de las series provinciales difundidas por entonces (Alabern y Mabón, Bachiller), y, en definitiva, del mapa de Andalucía de A. H. Dufour de 1837, la información de verdadero interés para esta edición: la distribución de yeguadas y remontas del ejército, las áreas donde se labraba con ganado vacuno o mular, las provincias limítrofes con más o menos ganado caballar; información gráfica que se completa con notas estadísticas y adorna con escenas paisajísticas de caballos en el campo.

En el caso de Cádiz, la personificación de un río protagoniza la cabecera del mapa, en el que se delimitan los partidos con los signos correspondientes a sus características respecto a la cría caballar.

Juan Cotarelo y Garastazu, Gustavo Pfeiffer

Madrid, 1861

Cádiz

Litografía, 30 x 44 cm. Escala [ca. 1:585.000].

Biblioteca Nacional de España (Madrid). MV/7

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/19899

Andalucía, la imagen cartográfica: ataques a Cádiz en 1596 y 1625, un mapa para dos batallas

Representación de gran parte de Andalucía occidental, desde Palos y la ría del Tinto a Sevilla, Ronda y el Estrecho de Gibraltar, con el punto de vista centrado en la isla y bahía de Cádiz durante el ataque y saqueo a que fue sometida la ciudad en el verano de 1596 por parte de una flota angloholandesa y las tropas al mando del conde de Essex.

Este singular mapa histórico, con un tratamiento de visión panorámica más que cartográfica, pertenece a una prolija serie de estampas sobre importantes sucesos acontecidos en Europa y el norte de África desde 1535 editada en Colonia bajo el título de Geschichteblätter («Láminas históricas»); presumiblemente debieron imprimirse y ponerse en circulación de manera sucesiva como estampas sueltas, recopilándose luego en volúmenes encuadernados. En torno a 1610 se fechan varias de estas compilaciones, con 379 láminas. Más tarde su número se siguió incrementando en nuevas ediciones, señalándose una de 1621 con 408 estampas y otras hasta 1631 y unas 473 láminas, ediciones tardías en las que se incluiría una variante «puesta al día» del ataque de Cádiz, pues, manteniéndose la misma imagen, la fecha del acontecimiento se retoca y cambia por la de 1625, sirviendo así para representar el fallido ataque de dicho año también por una flota angloholandesa.

La edición fue comenzada por Frans Hogenberg, partícipe en la publicación del atlas urbano Civitates Orbis Terrarum, que, junto con Simon Novellanus, se haría cargo asimismo del grabado de las láminas, sucediéndole en esta labor su hijo Abraham Hogenberg, a quien ha de atribuirse la estampa de Cádiz, por corresponder a un hecho posterior al fallecimiento de su padre. El trazado geográfico de la imagen parece basado en los mapas de Andalucía y Cádiz publicados en el Theatrum orbis terrarum de Ortelius, con quien los Hogenberg mantuvieron una estrecha relación.

Abraham Hogenberg

[Colonia], 1610

Gades oder Cales Males durch die Englischen und Hollender eingenomen Anno domini 1596 Mense Junio et Julio

Grabado, 30×38 cm. Escala indeterminada.

1596. Institut Cartogràfic de Catalunya (Barcelona). RM. 24682

1625. National Maritime Museum (Greenwich). PAD5046

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/16108

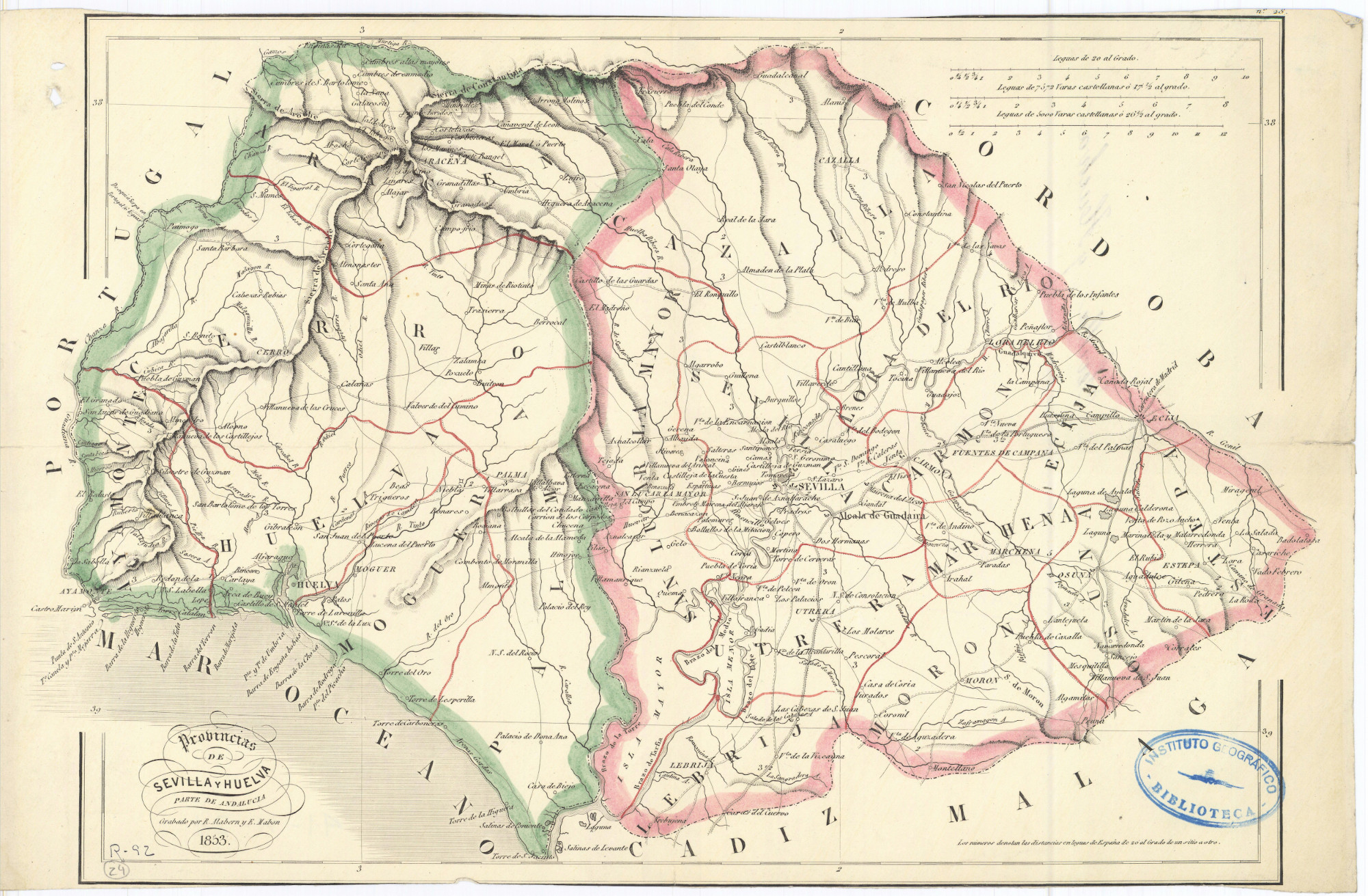

Andalucía, la imagen cartográfica: las provincias andaluzas

Desde la década de 1840 hasta fines del XIX se asiste al triunfo indiscutible de la provincia como marco geográfico de representación preferente en la cartografía de Andalucía, fenómeno que resulta paralelo al agudo descenso de las imágenes de conjunto o de amplias fracciones de la región. Tras consolidarse la división provincial de 1833, puede decirse que la provincia y la nación se erigieron en los dos polos básicos de la producción cartográfica sobre España de cierto alcance espacial, en detrimento de los mapas dedicados a los ámbitos más o menos regionales.

Los primeros mapas que surgen de las actuales provincias andaluzas son obras aisladas de factura local y documentos manuscritos de oficiales del ejército. No fue hasta 1846-1847 cuando por fin se editó una serie cartográfica de todas las provincias españolas, impresa en Barcelona con grabados de Ramón Alabern y E. Mabón, inaugurando una línea editorial llamada a tener gran éxito. Distribuida por entregas, según era corriente para toda clase de publicaciones en el siglo XIX, y agrupada en ediciones sucesivas hasta 1854 bajo diversas denominaciones – Atlas geográfico, histórico y estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Atlas que contiene 38 mapas de provincias de España…-, esta colección pionera incluyó cinco láminas con la representación de las ocho provincias de Andalucía, cuya identidad regional quedaba de algún modo reconocida al insertarse en sus títulos el subrayado «Parte de Andalucía». La originalidad de las estampas de Alabern y Mabón estriba más en su fórmula de presentación que en su contenido geográfico, pues no pasan de ser simples versiones por fragmentos del mapa de Andalucía de A. H. Dufour de 1837, aunque introduzcan, eso sí, varias correcciones y reajustes de detalle. Es de notar, por ejemplo, que en Córdoba se rectifica el límite septentrional, mientras que la lámina de Cádiz incorpora un recuadro con Ceuta, ciudad adscrita a dicha provincia desde 1833 hasta 1925.

Ramón Alabern, E. Mabón

Barcelona, 1847

Provincias de Sevilla y Huelva…

Grabado, 28 x 41 cm.

Escala [ca. 1:585.000].

Biblioteca de Andalucía (Granada).

MD 6-13.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/19984

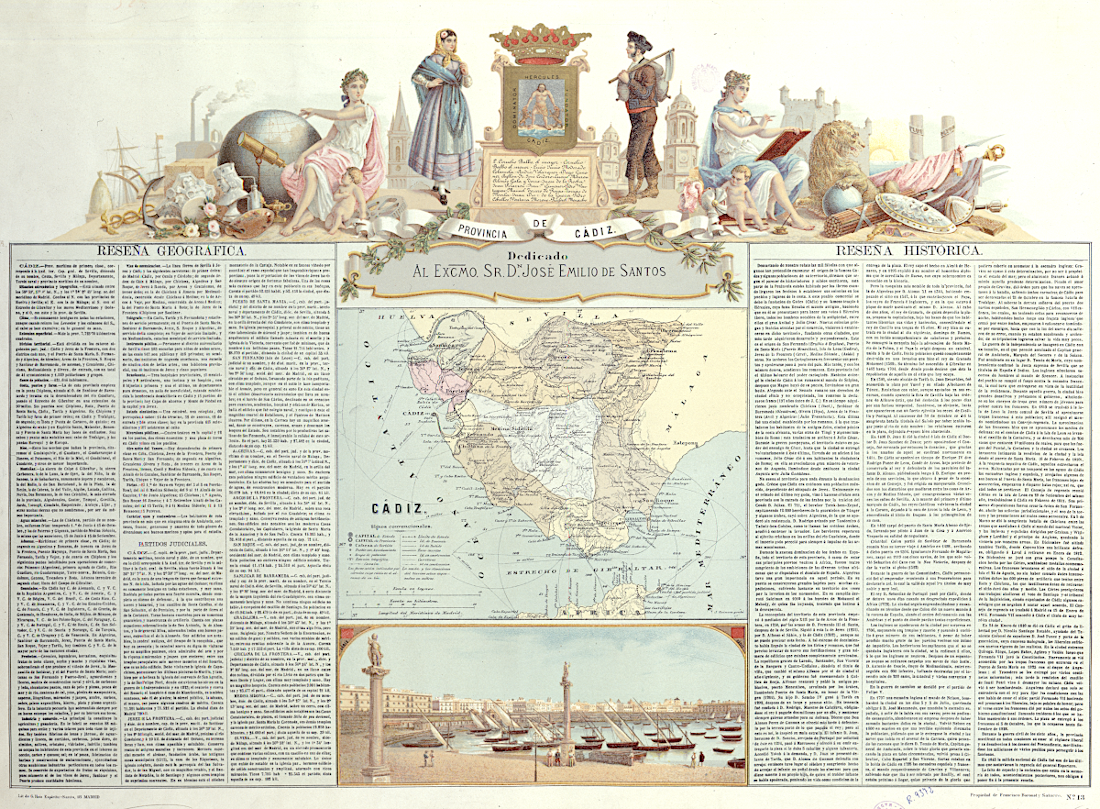

Andalucía, la imagen cartográfica: España geográfica histórica ilustrada, Cádiz

Entre las series de mapas provinciales de la segunda mitad del siglo XIX sobresale la colección de láminas del editor Francisco Boronat y Satorre, tanto por su lujosa e infrecuente estampación en cromolitografía, con unas reproducciones en color de notable calidad y atractivo, como por la novedad de su planteamiento. Además de presentar cada mapa acompañado de datos geográficos y estadísticos, al igual que otras series de la época, les añadió una reseña histórica y el «escudo de armas, tipos, trajes, vista general de la capital y principales monumentos», articulando unas llamativas y elaboradas cabeceras con motivos alegóricos y dedicatorias a personalidades ilustres vinculadas a cada provincia. Tal como ha afirmado C. Montaner, mediante estos recursos Boronat trascendió la mera descripción geográfica y contribuyó a resaltar la identidad de la provincia en sentido amplio, al atribuirle una iconografía, una historia, unas tradiciones y un patrimonio individualizados y característicos.

Considerada la «primera de su género», esta colección de «grandes cuadros», «redactada por una sociedad de escritores, e ilustrada por distinguidos artistas», se publicó por entregas entre 1874 y 1877 bajo el título de España geográfica histórica ilustrada, volviéndose a estampar en 1879 agrupada como Atlas Geográfico Histórico de las Provincias de España. Respecto al contenido cartográfico de las láminas, muestran un apreciable grado de corrección, inspirándose quizás en los materiales que editaba el recién creado Instituto Geográfico y Estadístico. En las representaciones de las ocho provincias andaluzas que incluyó la obra se distinguen ríos, relieves suavemente definidos mediante sombreado, los límites de los partidos judiciales, las poblaciones jerarquizadas según su categoría administrativa, carreteras, caminos y ferrocarriles terminados y en construcción, faros y otros elementos, recurriéndose a las variaciones de color que facilitaba la cromolitografía para componer unas imágenes de gran nitidez y efectividad.

Provincia de Cádiz

El mapa de la provincia de Cádiz está dedicado a José Emilio de Santos.

[F. Boronat], J. Reinoso

Madrid, 1874-1877

Cádiz

Cromolitografía, 18 x 24 cm.

Escala [ca. 1:705.000].

Biblioteca Nacional de España (Madrid). Mv/7.

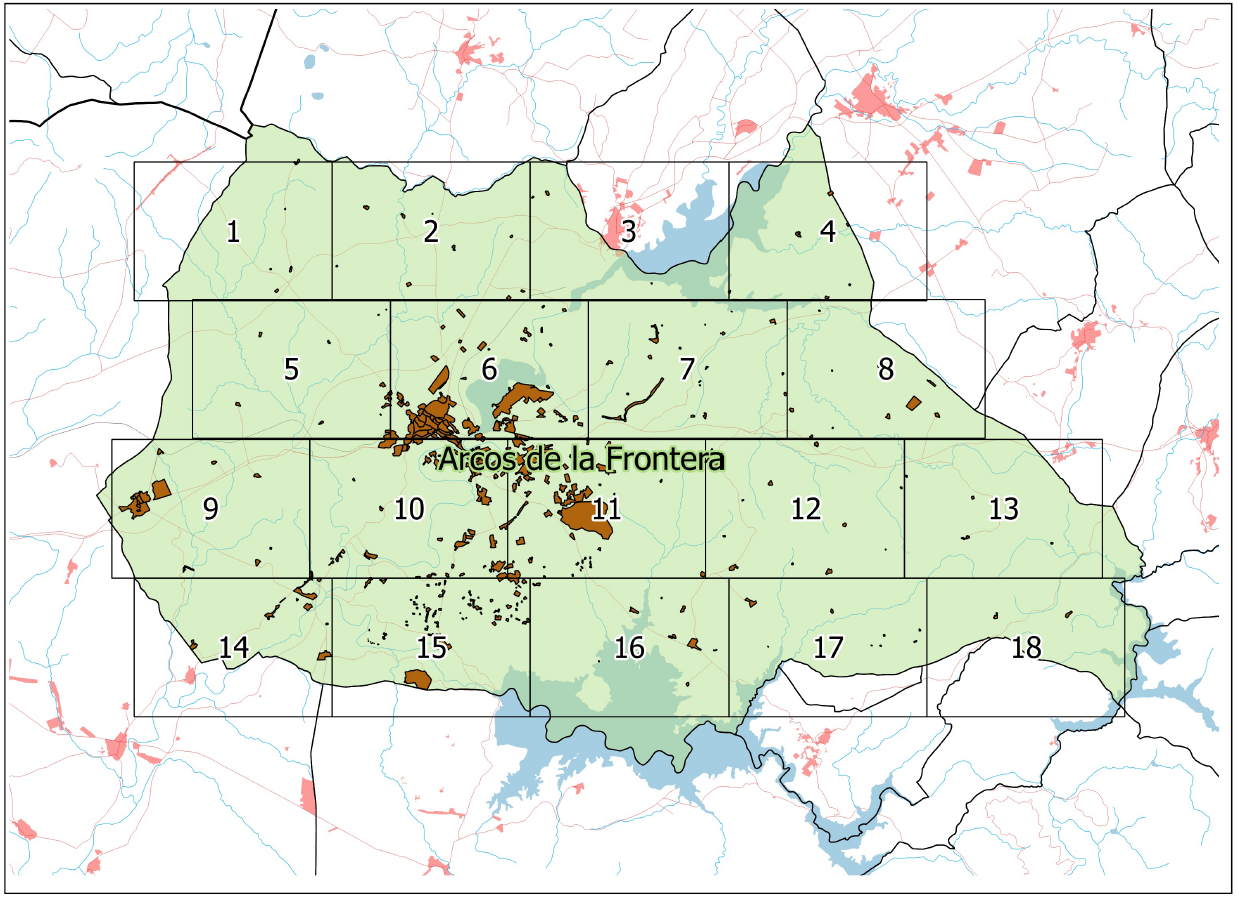

Arcos de la Frontera, primer municipio gaditano que aprueba en pleno la denominación de sus asentamientos poblacionales en el marco del proyecto ITACA

El pleno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) aprobó el pasado 29 de enero la propuesta de denominación de sus asentamientos poblacionales en el marco del Inventario Toponímico de Asentamientos de la Comunidad de Andalucía (ITACA). Con ello, se ha convertido en el primer municipio de la provincia de Cádiz que ha realizado la validación institucional de los topónimos de los asentamientos existentes en su término municipal. Con dicho acuerdo plenario se han normalizado un total de 254 topónimos relativos a la variada tipología de entidades repartidas por su territorio, convirtiéndose hasta el momento en el municipio andaluz con un mayor número de topónimos de asentamientos verificados.

Distribución geográfica de los asentamientos existentes en el municipio de Arcos de la Frontera.

Se activa la conexión de ePadrón y CDAU en 24 municipios de Cádiz

Desde el jueves 9 de noviembre, 24 municipios de la provincia de Cádiz podrán gestionar conjuntamente la información del Padrón Municipal de habitantes y el callejero de Andalucía (CDAU), lo que por una parte se traduce en una mejora de la calidad de la información (evitando duplicidades, discordancias o vacíos entre ambas fuentes de datos) y por otra parte hace más fácil el trabajo de los empleados locales responsables de mantener estos datos.

Esta gestión conjunta es posible por la conexión entre las dos herramientas informáticas (ePadrón por un lado y plataforma web de CDAU por otro) que hasta este momento se venían usando independientemente.

Detrás de esta conexión está el acuerdo entre la Diputación Provincial de Cádiz (cuyos servicios técnicos están haciendo efectiva la conexión) y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (coordinando la puesta a punto de la información de callejero) que ya vienen colaborando en este tema desde 2012, cuando se suscribió el primer Convenio para generar y mantener el dato único de Callejero.

Para llegar hasta aquí, en estos últimos meses se ha venido trabajando en la corrección de incidencias de vías (calles, plazas, avenidas, etc.) y portales, destacando, por su implicación, los Ayuntamientos de Alcalá del Valle, Algar, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia, Olvera, Paterna de Rivera, Puerto Serrano, San José del Valle, Torre Alháquime y Zahara.

Mapas inéditos de ocho ciudades andaluzas realizados durante la Guerra Fría por el servicio cartográfico de la Unión Soviética

El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña adquirió a finales de los años noventa, coincidiendo con la desintegración de la Unión Soviética, parte de los fondos producidos por esta antigua potencia referidos a nuestro país. Entre ellos se encontraba una serie a escala 1:10.000 referida a las principales ciudades españolas, que hasta 2014 no se ha puesto a disposición del público en la cartoteca digital del ICGC (http://cartotecadigital.icc.cat), para su visualización y descarga en formato JPG.

Detalle de la parte occidental del casco histórico de Sevilla y Triana. Hoja Norte de Sevilla, escala 1:10.000, 1977.