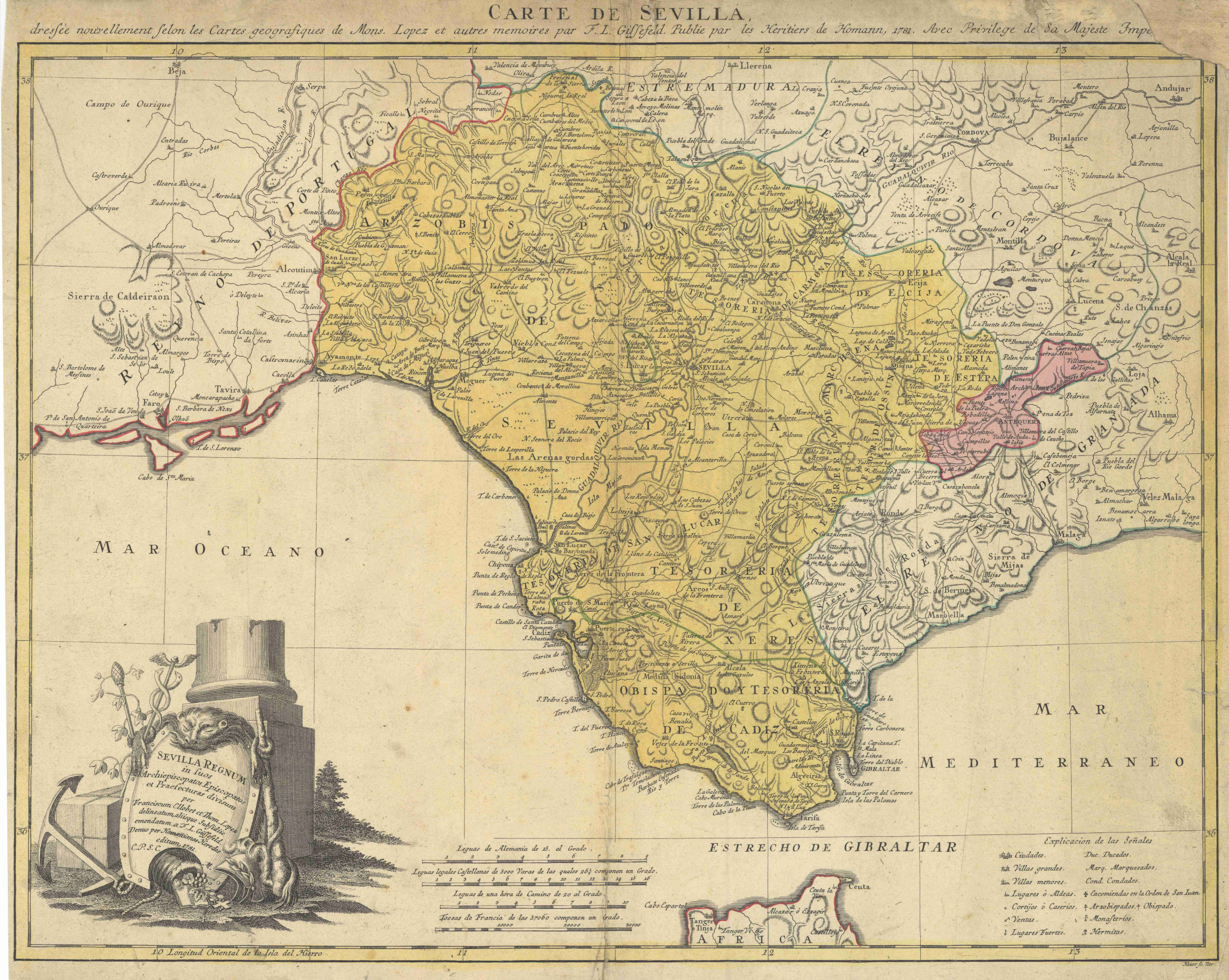

Andalucía, la imagen cartográfica: Güssefeld 1781-1782

En el último tercio del siglo XVIII el abrumador predominio en la cartografía impresa de procedencia extranjera sobre Andalucía, primero flamenco y holandés, y luego francés, cedió paso a una oferta más repartida con un apreciable aumento de los mapas estampados en los estados germánicos, Italia e Inglaterra. Por esos mismos años, las imágenes de los editores foráneos acerca de Andalucía fueron adoptando también las aportaciones de los cartógrafos españoles, y en especial de Tomás López, descartando casi definitivamente esquemas tan vetustos e inexactos como los empleados en los mapas del sur de la Península de Robert de Vaugondy, Moithey o Zatta. Entre las obras demostrativas de esta renovación destacan, tanto por la calidad del contenido y el grabado como por su escala, los dos mapas de las secciones occidental y oriental de la región andaluza del geógrafo alemán Franz Ludwig Güssefeld, quien acreditó en sus leyendas haberlos delineado a partir de los trabajos de Francisco Llobet y Tomás López.

Andalucía occidental. Mapas generales. 1781

Franz Ludwig Güssefeld, D.A. Hauer

Grabado, 42×56 cm. Escala [ca. 1:625.000]

Instituto Geográfico Nacional (Madrid). 12-M-12.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/2119

Andalucía oriental. Mapas generales. 1782

Franz Ludwig Güssefeld

Grabado, 45×58 cm. Escala [ca. 1:645.000]

Instituto Cartográfico de Cataluña (Barcelona). RM 246805.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/47807

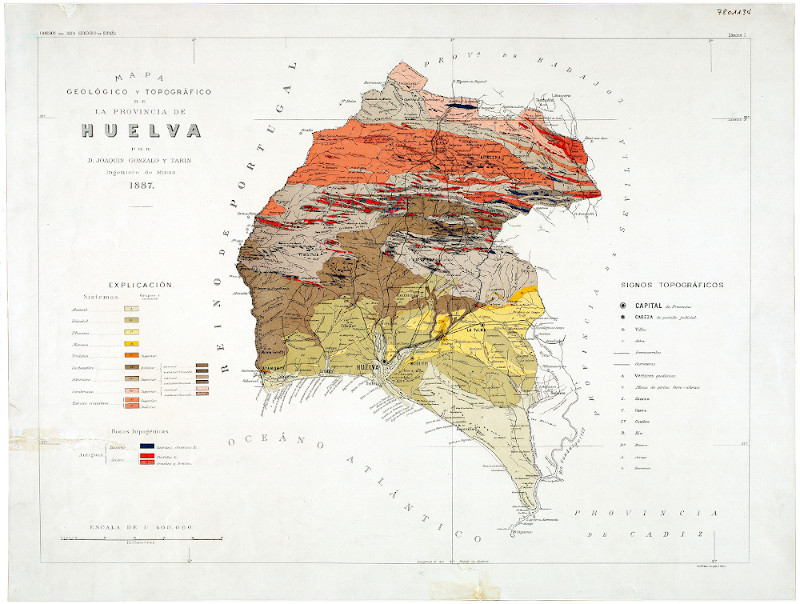

Andalucía, la imagen cartográfica: Mapa geológico y topográfico de la provincia de Huelva 1887

El auge de la minería en los territorios de Andalucía fue el principal acicate para que desde la década de 1820 se plantease como una necesidad perentoria disponer de una cartografía geológica adecuada para poder identificar los recursos y planificar las explotaciones. Tras la primicia del bosquejo geológico de algunas comarcas del norte de la región publicado por el francés Le Play en 1834, habría que esperar hasta el establecimiento de la Comisión para la formación de la Carta Geológica de Madrid y de la General del Reino en 1849 para que los trabajos en este campo empezaran a adquirir consistencia y continuidad, y a rendir sus primeros frutos.

Como trabajos pioneros hay que citar los croquis geológicos del conjunto de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz del ingeniero Roberto Kith, de 1861 y 1875, y los varios mapas de Huelva, una de las provincias andaluzas más significativas desde el punto de vista minero junto con Almería, Córdoba y Jaén sobre todo, de Joaquín Gonzalo y Tarín, a los que se sumaron los mapas geológicos en bosquejo de otras provincias de Andalucía (Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén), a escalas entre 1:800.000 y 1:400.000, realizados tras el impulso que acarreó para la formación de este tipo de mapas la reorganización en 1873 de la Comisión del Mapa Geológico de España, en cuyas memorias y boletines se difundirían ilustrando los reconocimientos e informes planteados en entregas provinciales.

El presente mapa es una de las principales referencias de la progresión de la cartografía geológica sobre Andalucía en la segunda mitad del siglo XIX. El mapa de la provincia de Huelva de 1887 de Joaquín Gonzalo y Tarín, publicado como documento gráfico de su memoria Descripción física, geológica y minera de la provincia de Huelva.

Mapa geológico y topográfico de la provincia de Huelva

Madrid, 1887

Joaquín Gonzalo y Tarín, José María Mateu

Litografía, 52×74 cm. Escala 1:400.000

Instituto Geológico y Minero de España

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/45249

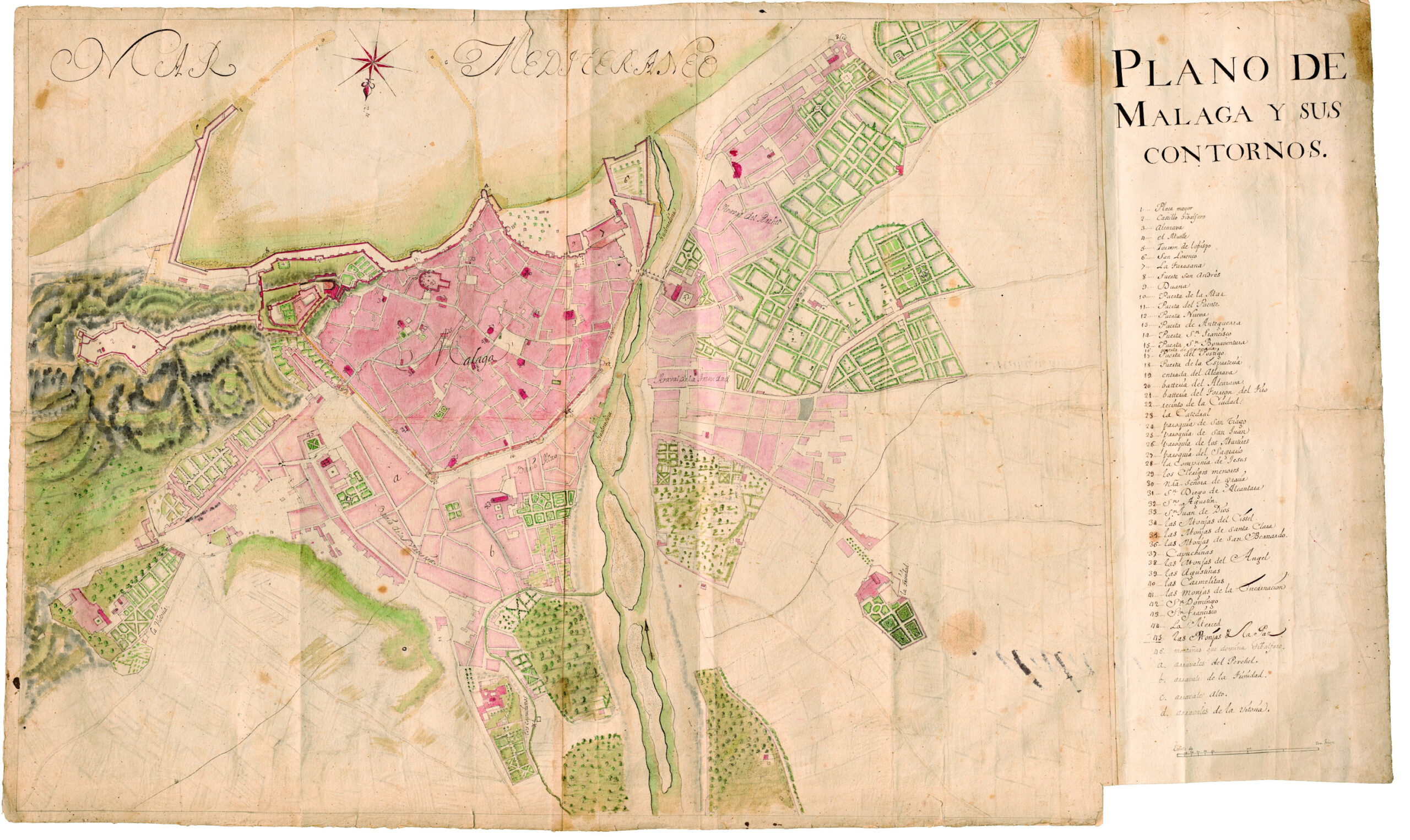

Cartografía urbana de Andalucía: Málaga 1717

Las infraestructuras malagueñas en general y su puerto en particular se encontraban a finales del siglo XVII en un estado lamentable. La larga y costosa guerra de Sucesión no hizo más que empeorar esta situación por sus exigencias económicas. Sin embargo, una vez acabada, Felipe V decidió acometer una política de obras públicas destinada a reforzar las instalaciones portuarias hispanas.

Así, a fines de 1716 ordenó al ingeniero de origen flamenco Bartolomé Thurus, nacido en la villa de Belloy, que viniera a Málaga para realizar un proyecto de fortificación de la ciudad y su muelle, prácticamente inutilizable por el escaso fondo que presentaba. El 30 de marzo de 1717 entregó el expediente al gobernador Horacio Coppola, que lo remitió a la corte el 6 de abril del mismo año. En él proponía la reconstrucción de las murallas, absolutamente ruinosas en algunos tramos, y reforzaba los baluartes de la Alcazaba y Gibralfaro, los únicos que podían acoger a la población en el caso de un asedio.

Referente al puerto propuso un recinto cerrado prolongando el muelle de levante, construyendo otro hacia poniente y enfrentando ambos. Pretendía así impedir la entrada en el interior de los áridos de la torrentera Guadalmedina y de las arenas que las corrientes introducían en la dársena.

El plano, conservado en el Museo Naval de Madrid, presenta el caserío malagueño encorsetado en el cinturón amurallado. Recoge también sus arrabales extramuros nacidos en torno a pequeños veneros de agua: los denominados Barrio Alto, Perchel, la Victoria y Trinidad. Como explicación, incluye una leyenda adjunta con una relación numérica para la identificación de los principales espacios, edificios y otros elementos de la ciudad, y una clave alfabética para la localización de los arrabales.

Plano de Malaga y sus contornos

Bartolomé Thurus. Málaga, 1717.

Manuscrito coloreado, 60 x 100 cm. Escala [ca. 1:16.720].

España. Ministerio de Defensa.

Archivo del Museo Naval de Madrid, MN E-41-27.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartografia-historica/galeria/malaga1717.htm

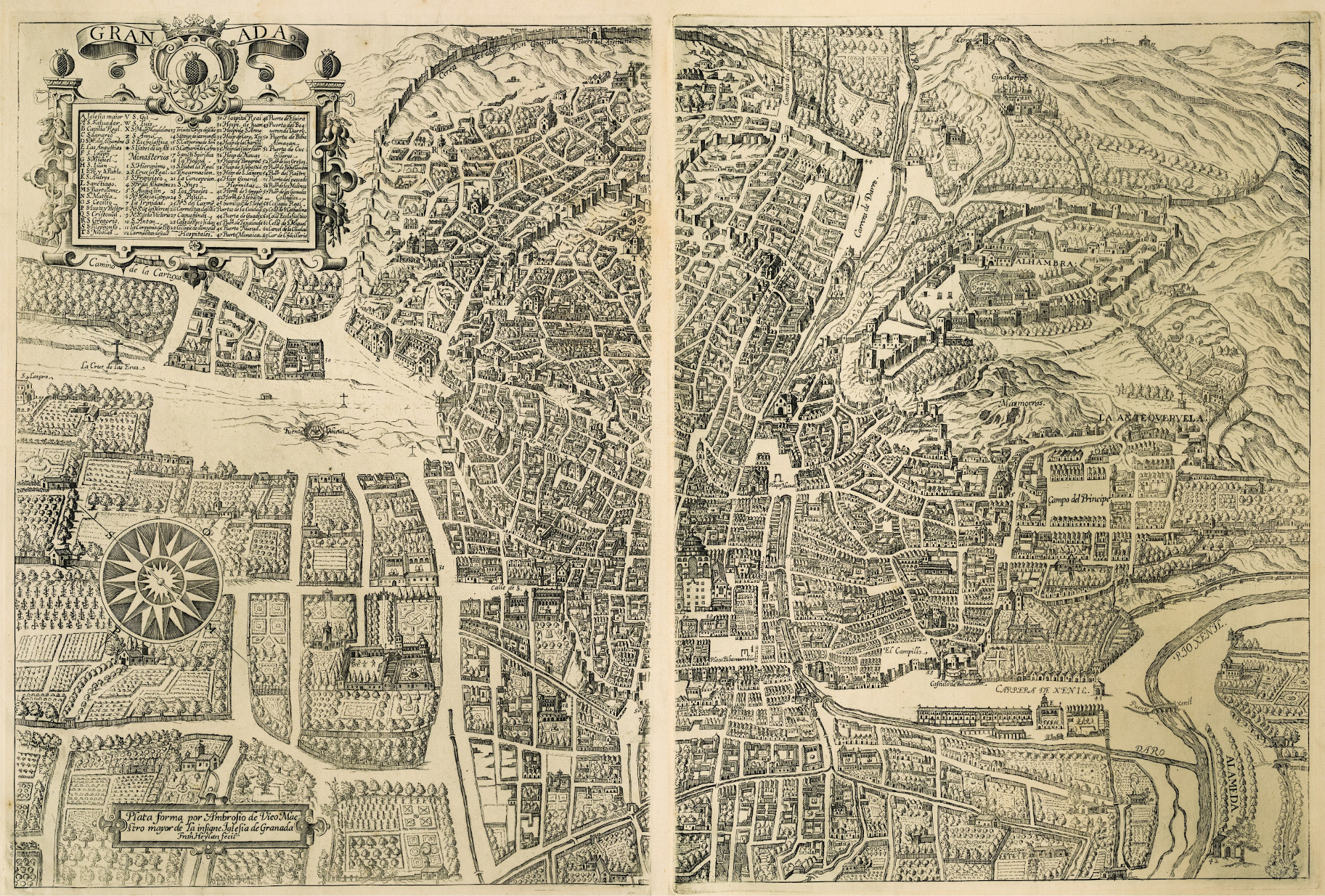

Cartografía urbana de Andalucía: Granada 1600

La Plataforma de Granada de Ambrosio de Vico, dibujada a finales del siglo XVI y grabada a principios del XVII, surge de una motivación religiosa ajena a cualquier afán científico: formaba parte de las ilustraciones de la Historia eclesiástica de Granada de Justino Antolínez, un escrito apologético destinado a fundamentar, en pleno clima contrarreformista, el mito de una Granada tierra de mártires especialmente favorecida por Dios.

La Plataforma —perspectiva caballera y no verdadero plano geométrico— nos permite ver cómo la Granada de finales del XVI apenas desbordaba los límites de la ciudad nazarí y presenta una ciudad dominada por edificios y símbolos religiosos —iglesias, conventos, cruces—, destacando la centralidad de la Catedral, mostrada en su estado inacabado. Aunque no aparece el área del Sacromonte, donde la “invención” de las supuestas reliquias martiriales había dado origen a la Abadía y al libro que la propia Plataforma ilustraba, ello se debe a que otros grabados de la serie estaban dedicados a ese territorio sagrado.

La Plataforma de Vico transmitía, en suma, la imagen confortadora de una ciudad piadosa, exorcizada de sus demonios islámicos: si su grado de exactitud y su utilidad como herramienta urbana dejaban mucho que desear, triunfaban en cambio los valores simbólicos.

Granada. Plata forma por Ambrosio de Vico

Maestro mayor de la insigne Iglesia de Granada

Ambrosio de Vico, grabado de Francisco Heylan. [Granada, ca. 1600].

Grabado calcográfico en dos hojas, 42 x 60 cm. Escala indeterminada.

Biblioteca de Andalucía, Granada, md-6-27.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/galeria/granada1600.htm

Detalle del plano de Granada sobre la Alhambra

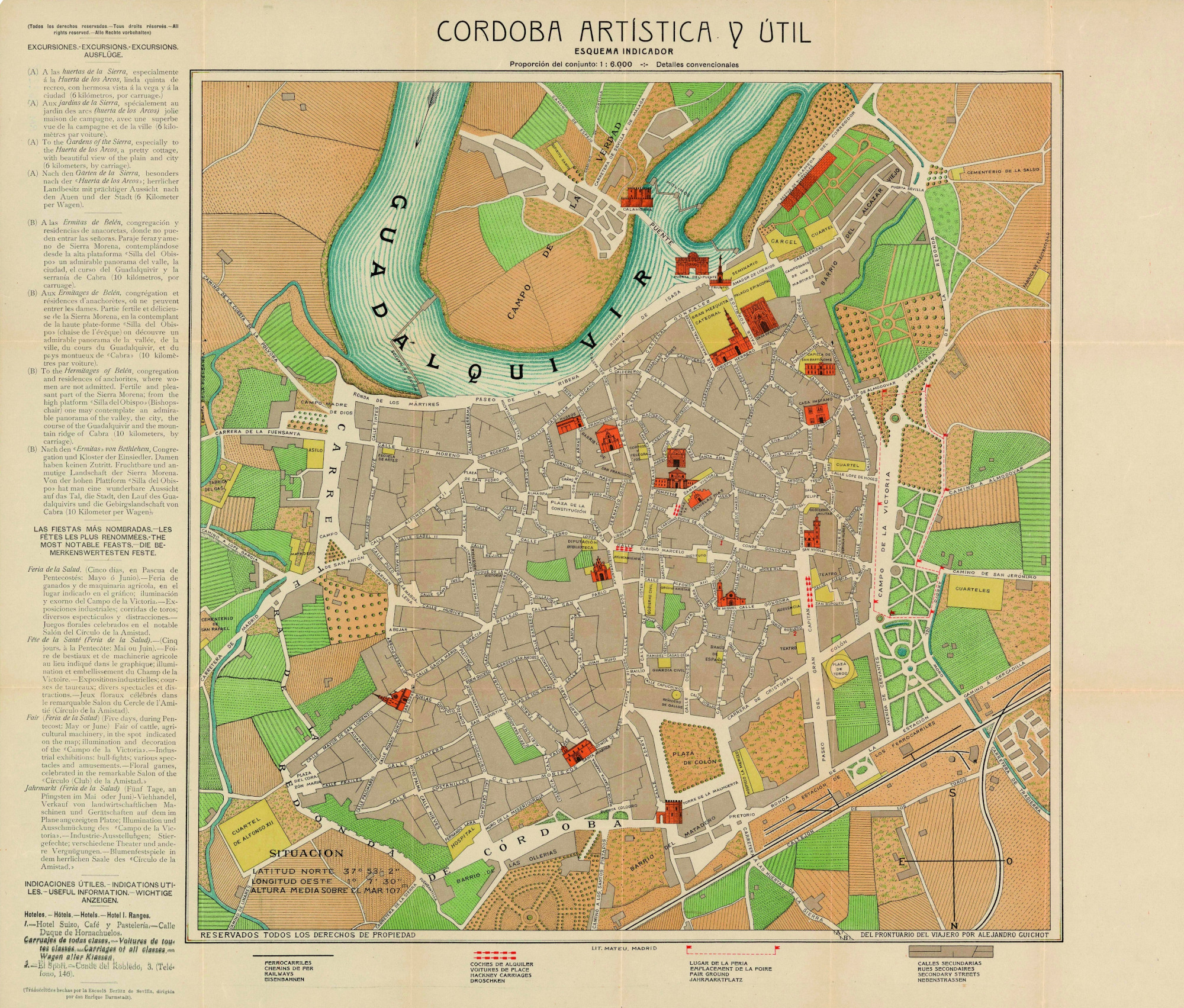

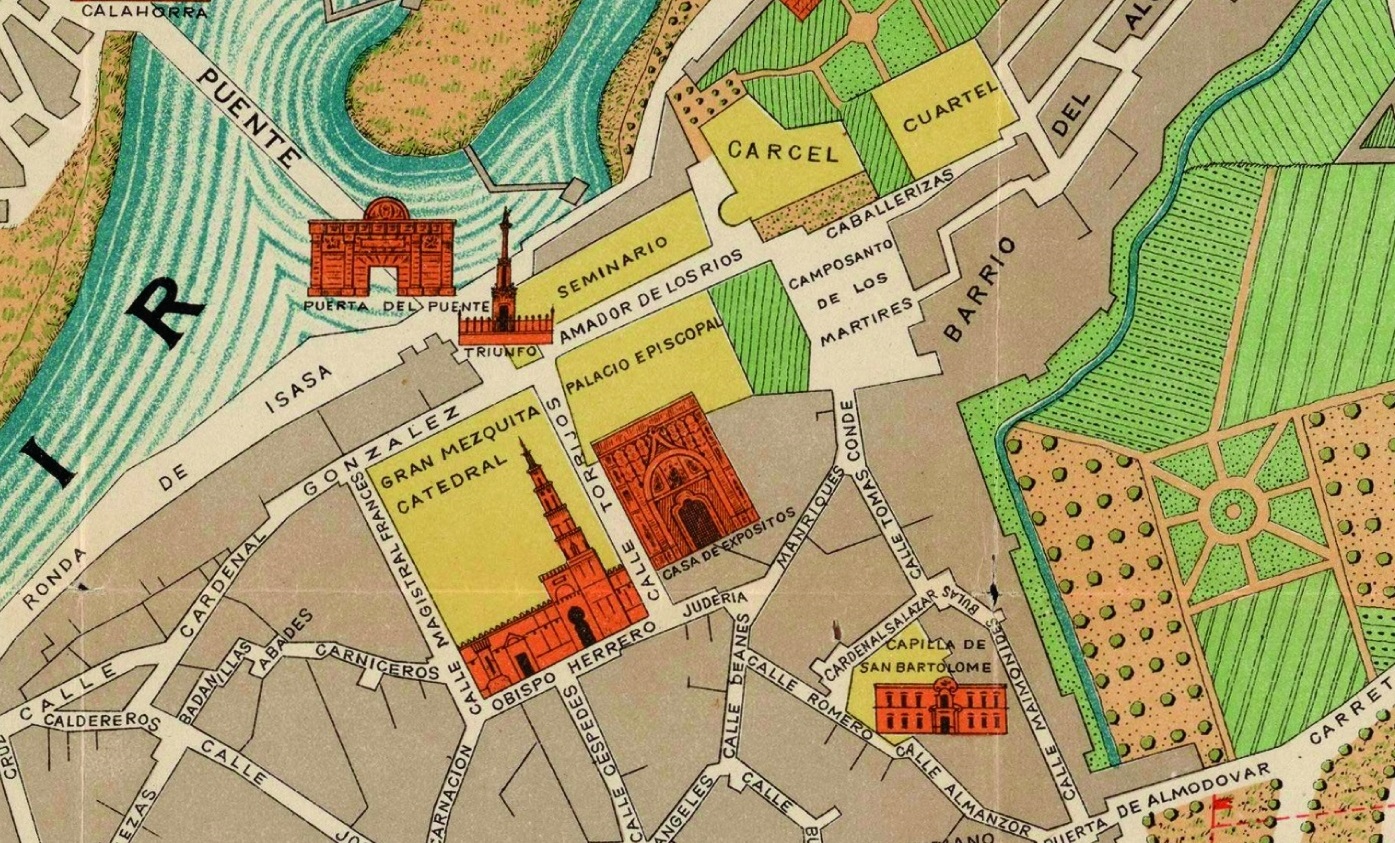

Cartografía urbana de Andalucía: Córdoba 1910

Alejandro Guichot (1859-1941), antropólogo sevillano, levanta el que se podría considerar el primer plano-guía para visitantes de la ciudad de Córdoba. Abandonando el rigor cartográfico de los preexistentes planos de Montis y de Casañal (1884), Guichot se preocupa más por la atractiva representación gráfica y la información turística de callejero y monumentos. Un colorido grafismo deja sin importancia el valor de anchos de calles y medidas de espacios públicos para indicar expresivamente su posición relativa.

Denominado Córdoba artística y útil, este plano a escala 1:6.000 recupera la orientación de Karvinsky, con el norte hacia abajo. Unos elegantes matices de color tramado diferencian las manzanas edificadas de las zonas verdes, el entorno agrícola, el río, los equipamientos y los monumentos. Las engrosadas anchuras de las calles principales, nombradas todas ellas (nomenclátor que pervive en casi su totalidad), quedan equilibradas por la reducción de callejas y adarves a meras líneas de trazado.

Un amarillo suave indica la situación de los equipamientos principales, sobre los que suele aparecer su denominación escrita. Como especial curiosidad destaca en color naranja el dibujo abatido de la fachada de los diecinueve monumentos que considera más importantes, sin que se sepa el porqué del olvido de otros equiparables, como la selección de iglesias.

Entre las novedades urbanísticas con respecto al plano de Montis de 1851 está el trazado del ferrocarril (ya reflejado antes con mayor precisión por Casañal) y el crecimiento hacia este del Paseo del Gran Capitán y su entorno, permaneciendo el resto de la ciudad prácticamente intacto, aun habiendo crecido la población a 67.000 habitantes, un 50% más, lo cual indica la absorción del caserío en una colmatación seguramente excesiva, especialmente en la transformación de antiguas casas-palacio en casas de vecinos.

Una sucinta descripción al margen del plano señala las excursiones más atractivas al entorno inmediato, reduciéndose estas a las Ermitas y las Huertas de la Sierra. Hace hincapié en las Fiestas o Feria de la Salud a celebrar en Pentecostés en el Campo de la Victoria, lugar en la que permanecería hasta bien entrada la última década del siglo XX. Recomienda los hoteles Suizo y El Sport en pleno centro, y añade una simbología representativa para el ferrocarril y los coches de alquiler. Señala asimismo los principales huertos interiores y los recientes ajardinamientos.

El plano de Guichot abre la corriente, llevada a cabo durante todo el siglo XX, de dibujar los planos para el usuario medio, sin exigencias de disciplina geométrica, no alcanzándose ningún grado de rigor científico hasta 2003 en la Guía de Arquitectura de Córdoba.

Cromolitografía, 42 x 42 cm en h. de 50 x 60 cm. Escala 1:6.000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Barcelona, RM.162278.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/galeria/cordoba1910.htm

Detalle del plano de Córdoba sobre la catedral

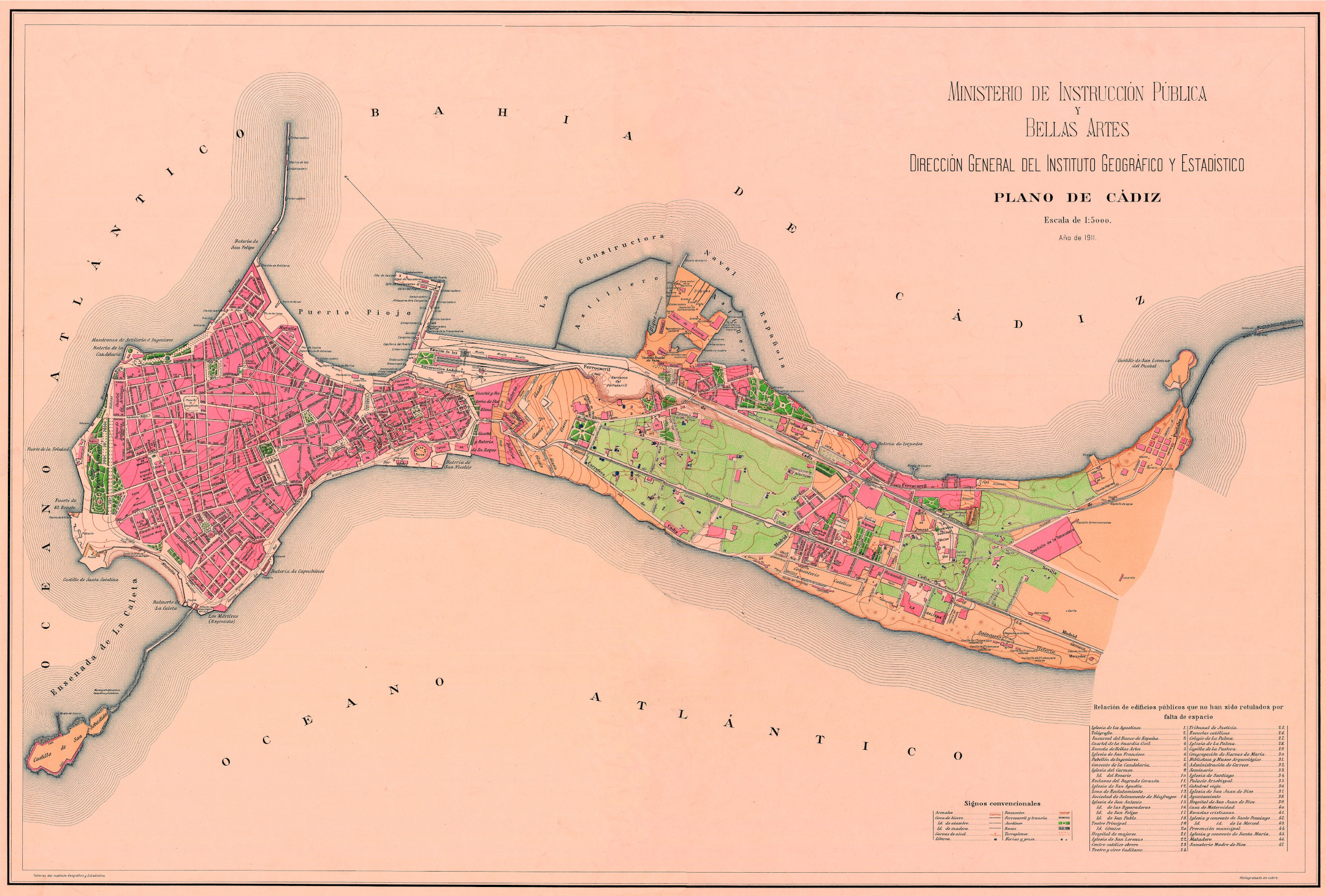

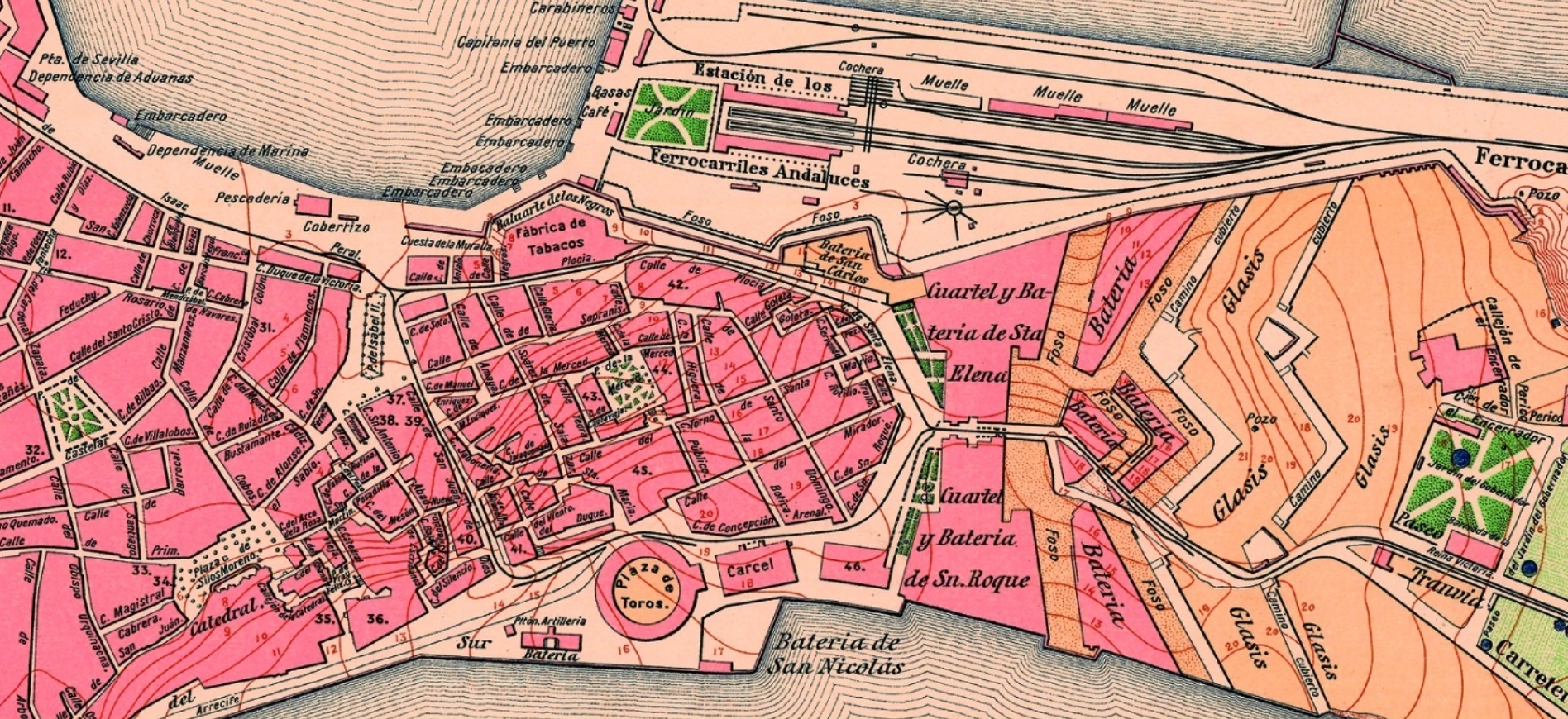

Cartografía urbana de Andalucía: Cádiz 1911

Las servidumbres militares impidieron que Cádiz ensanchara su extensión como era usual en la segunda mitad del XIX. En cambio, se generaron reformas interiores mediante derribos y recuperación de espacios de conventos, cuarteles y huertas que se detallan en este plano de 1911: mercado, plaza de la Libertad y parque de Salud en los Descalzos; plaza de Mina en la huerta de San Francisco; ampliación de la plaza y reutilización de parte de este convento; plazas de la Merced, Candelaria y Reina; San Agustín, transformado en Instituto de Bachillerato; apertura de plaza de la Catedral; reutilización del convento de Capuchinos, etc.

El borde del recinto intramuros se ajardina: alameda, parque Genovés y su vivero, reformados por Ramón Oliva a comienzos del siglo; jardines ante el hospital Mora y Hospicio; arbolado del Campo del Sur hasta la plaza de toros. El recinto amurallado se derriba frente al puerto, estableciéndose los primeros rellenos portuarios.

Permanece intacto el semibaluarte de Puertas de Tierra y sus glacis, terrenos baldíos hasta el jardín del Gobernador. La carretera general discurre por el arrecife antiguo hasta San José, donde entronca con el nuevo. El tramo anterior de este es un paseo que discurre entre huertas y casas de recreo diseminadas, donde la construcción es complicada por la servidumbre militar. Un amplio relleno ante el borde este de las murallas de Puertas de Tierra permite que el ferrocarril llegue al puerto, ligándose con el tráfico marítimo mediante una estación en el muelle con un jardín ante su fachada. Igualmente se precisa realizar una gran trinchera que aísla el barrio de San Severiano. El acceso al mismo se resuelve mediante un puente y un camino, que será el tercero de salida desde las Puertas de Tierra.

En el espacio exterior a las zonas polémicas se forma el nuevo barrio de San José con viviendas de una planta a lo largo del arrecife y de la calle Adriano, transversal que comunica con Segunda Aguada, donde se crea un conjunto industrial. La línea del ferrocarril consolida una diferenciación de usos a uno y otro lado: industrial hacia la Bahía y residencial hacia el arrecife, que en el desarrollo del siglo XX se perderá. En el extremo sureste, ante el castillo de Puntales, se establece un barrio de viviendas e industrias ordenado en cuadrícula por el estamento militar y atravesado por un ramal del ferrocarril que acaba en el muelle de hierro de Viniegra. El recién construido Balneario de la Victoria inicia la colonización de la playa, servida por el tranvía, que acompañará a la carretera y al trazado ferroviario en la relación con el exterior.

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,

Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. [Madrid],

Talleres del Instituto Geográfico y Estadístico, 1911.

Heliograbado en cobre a color, 87 x 127 cm. Escala 1:5.000.

Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 31-B-19.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/galeria/cadiz1911.htm

Detalle del mapa de Cádiz en el entorno de la estación de ferrocarril

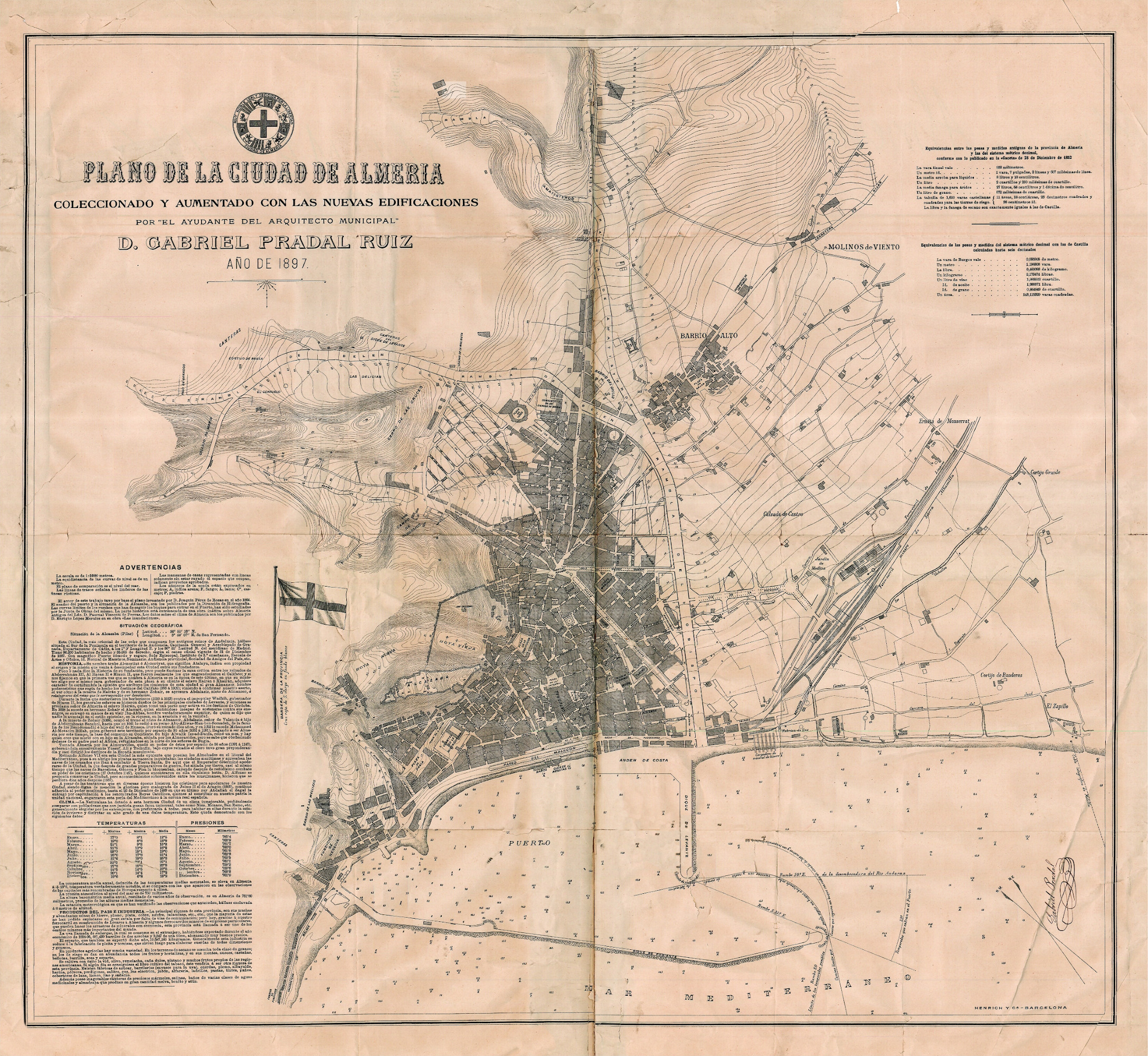

Cartografía urbana de Andalucía: Almería 1897

Gabriel Pradal representa gráficamente el nacimiento y expansión de la Almería burguesa decimonónica. La fase de expansión, amparada por el nuevo orden socioeconómico, se desarrolla en la segunda mitad de siglo mediante la planificación de ensanches como principal planteamiento urbanístico.

La conversión de Almería en capital de la provincia, el crecimiento demográfico, las nuevas propuestas económicas para la industria, comercio y agricultura, junto con el auge de la minería de hierro y plomo, cuyos yacimientos de las sierras de Almagrera y Gádor adquieren la máxima importancia a escala internacional, impulsan la actividad económica y la necesidad de fomentar la transformación urbana y las infraestructuras ferroviaria y portuaria. Los cambios estratifican la sociedad, y la burguesía y el creciente número de jornaleros configuran la comunidad urbana.

El derribo de las murallas en 1855 establece el arranque del desarrollo urbano, que recae en su mayor parte sobre las huertas de los conventos desamortizados que pasan a manos de la burguesía. La expansión, controlada por las Ordenanzas Municipales de 1864, tiene dos vertientes. Por un lado se plantea la figura del ensanche o área planificada con su variante de barrio obrero. Por otro, se interviene en el casco histórico consolidado mediante el expediente técnico de alineación de calles. Con carácter general, la expansión tiene un carácter fragmentario, tanto espacial como temporalmente. Se realizó sin atenerse a una visión de conjunto. Con este planteamiento se acomete la expansión interior de remodelación del casco histórico y la expansión exterior con el ensanche burgués de levante realizada a partir del Paseo de Almería, el ensanche obrero de poniente en el área del Reducto, el ensanche sur con la construcción del puerto, el ensanche norte sobre la Huerta de Jaruga y los barrios obreros periféricos. La expansión a levante estaba condicionada por el encauzamiento previo de la rambla del Obispo, y cuando se realiza frena los proyectos utópicos del arquitecto municipal Trinidad Cuartara que planifica sendas retículas de manzanas cuadradas o rectangulares con las esquinas achaflanadas.

La Almería burguesa decimonónica tiene como referentes arquitectónicos la remodelación del Ayuntamiento, los teatros Apolo y Cervantes, el Instituto de Enseñanza Media, el colegio de la Purísima, la Compañía de María, el Palacio Episcopal, el Cementerio, el cuartel de la Misericordia, la plaza de toros, el Mercado y la estación de ferrocarril, evidenciando que la arquitectura y el urbanismo constituyen momentos distintos de una misma realidad operativa.

Gabriel Pradal Ruiz. Barcelona, Henrich y C.ª, 1897.

Litografía, 75 x 82 cm en h. 89 x 94 cm. Escala 1:5.000.

España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar.

Archivo General Militar de Madrid, AL-3/17.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/galeria/almeria1897.htm

Detalle del mapa de Almería en el entorno de la Alcazaba

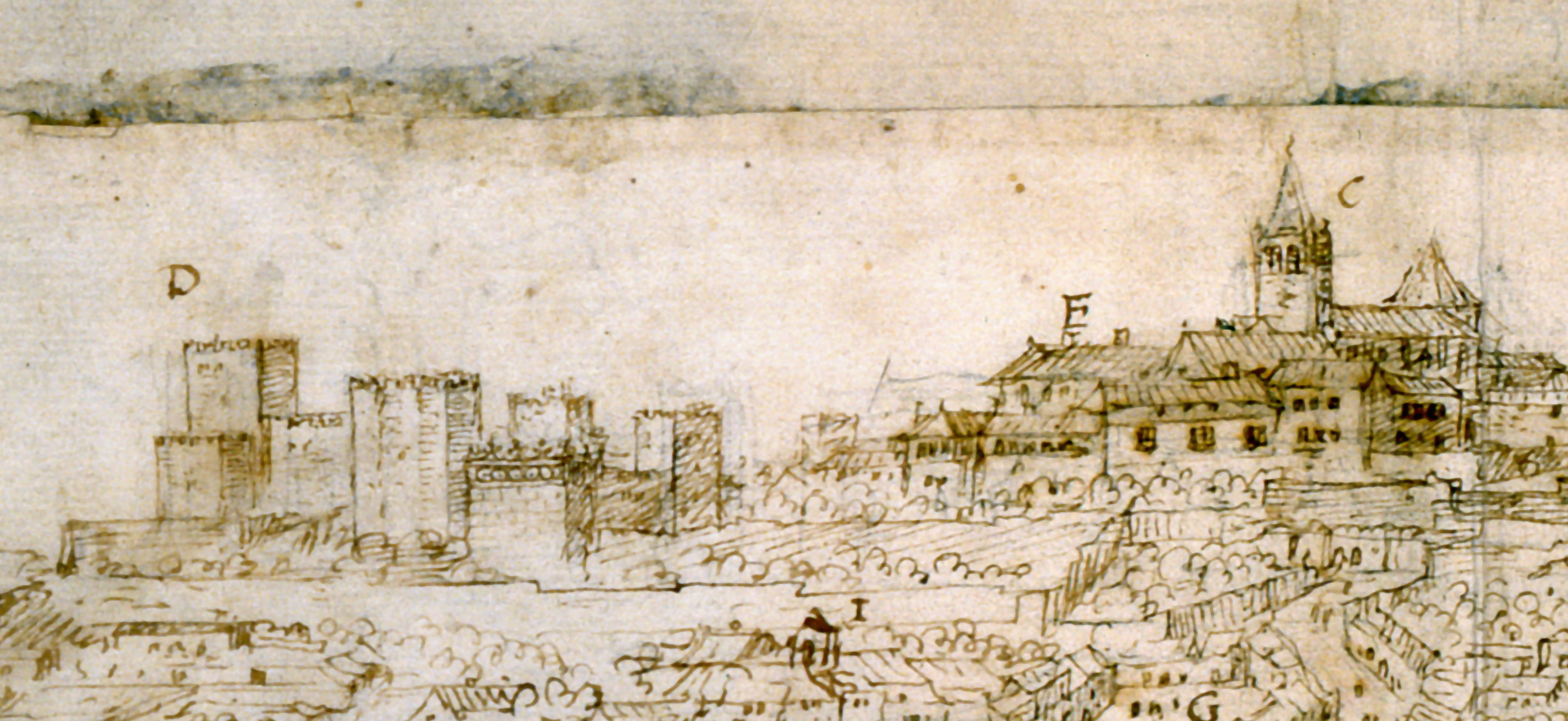

Vista de Sanlúcar de Barrameda 1567

Sanlúcar de Barrameda, ciudad de señorío de los duques de Medina Sidonia, era la avanzadilla marítima del complejo portuario que se extendía entre Sevilla y la desembocadura del Guadalquivir, sobre el que gravitaba el tráfico con las nuevas tierras descubiertas desde fines del siglo XV. El artístico y preciso dibujo del flamenco Wyngaerde la refleja con una fisonomía muy parecida a la que debió tener unas décadas antes, en tiempos de la expedición de Magallanes que culminó con la primera vuelta al mundo (1519-1522).

En la parte alta del dibujo resalta el recinto amurallado, con la mole del castillo de Santiago a un lado y, en el centro, la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la O y la fachada del palacio ducal. Al pie de la barranca crece el caserío hacia la Ribera del Mar, el área marinera y mercantil por excelencia que descendía hasta la orilla de la ensenada, mucho más pronunciada que en la actualidad.

S Lvca, vista de Sanlúcar de Barrameda.

Anton van den Wyngaerde, 1567.

Tinta y aguada sobre papel, 20,6 x 80 cm.

Ashmolean Museum, Oxford

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/galeria/galeria-vuelta-mundo/6-circunnavegacion.htm

Detalle del castillo de Santiago y la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la O

Cartografía urbana de Andalucía: Sevilla 1788

Años después de la realización del primer plano de Sevilla en 1771 por mandato de Pablo de Olavide, en 1788 se edita esta versión de Tomás López. Casi a la misma escala que su modelo, repite básicamente la representación de la ciudad, con la novedad de incorporar el arrabal de Triana en la margen derecha del Guadalquivir, así como otras “obras nuevas realizadas después la riada de 1783”. Su ejecución obedece a la Real Cédula de 1769 de Carlos III que ordenaba dividir la ciudad en cinco cuarteles, cuatro del casco y uno para Triana, subdivididos en ocho barrios y estos en manzanas, rotulándose las calles y numerándose casas y edificios, de manera que, por primera vez, la ciudad quedaba registrada en su totalidad.

Como en tantas vistas de Sevilla, la urbe se traza apoyada en el cauce del Guadalquivir, respondiendo a la estrecha relación entre ciudad y río. La rotunda presencia del Guadalquivir al pie del grabado (oeste cardinal) contrasta con el dibujo en la parte superior del arroyo Tagarete, que abraza la ciudad por el este y se une al Guadalquivir junto a la Torre del Oro. Entre ambos cauces se dispone el recinto amurallado, definido como un apretado puzle de manzanas trazadas a partir del minucioso reconocimiento de su perímetro, con un rigor formal que permite reconocer aun hoy en el entramado del casco histórico la ciudad recogida en este plano. El viario se configura como estrechas calles y acotadas plazas, entre las que destaca la Alameda, único espacio público intramuros de cierta escala, tendida sobre un antiguo brazo del río desecado. Las manzanas se muestran como un sólido completo punteado, sin reflejar los vacíos interiores de patios, corrales, jardines y huertas, dificultando imaginar lo porosa que sería la trama urbana en esas fechas y definiéndose solo las huertas que asoman al espacio público.

Plano Geométrico de la Ciudad de Sevilla

Tomás López de Vargas y Machuca, Francisco Manuel Coelho, Joseph Amat, Ginés de San Martín. Madrid, Tomás López, 1788.

Grabado calcográfico en seis hojas, 87,5 x 140 cm. Escala [ca. 1:2.700].

Real Academia de la Historia, Madrid, C-009-123

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/galeria/sevilla1788.htm

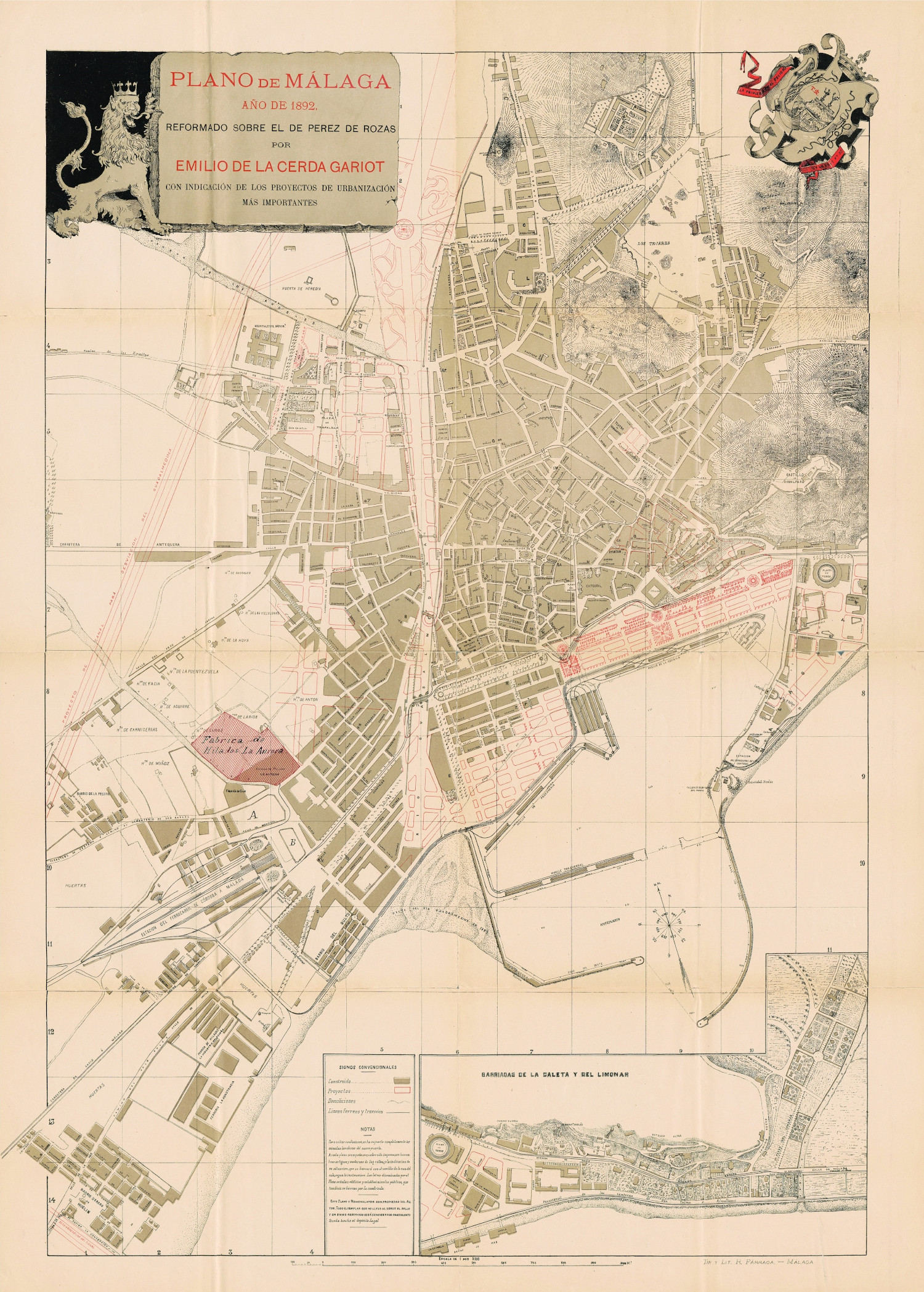

Cartografía urbana de Andalucía: Málaga 1892

A fines del siglo XIX Málaga trataba de recuperarse de la gran catástrofe originada por una plaga de filoxera, que comenzó a asolar las vides de la provincia a partir del año 1877. Desde su conquista por los Reyes Católicos, el vino y las pasas fueron hasta entonces el principal recurso de la provincia junto con los productos hortofrutícolas.

Este Plano de Málaga de los últimos años del Ochocientos retrata una ciudad que intentaba restablecerse de aquella durísima crisis. Gran parte de la población vivía en una generalizada miseria, y la única alternativa posible para frenar el altísimo paro fue construir nuevos edificios y acometer importantes obras públicas.

Plano de Málaga

Emilio de la Cerda Gariot, Joaquín Pérez de Rozas. Málaga,

Tip. y Lit. de R. Párraga, 1892.

Litografía color, 79 x 54,5 cm. Escala 1:5.000.

España. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Segovia, Carpeta 48, Plano 478.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/galeria/malaga1892.htm